"Dispositifs" publié le 07/01/2013

Exposition à l'école d'Arts Plastiques de Châtellerault

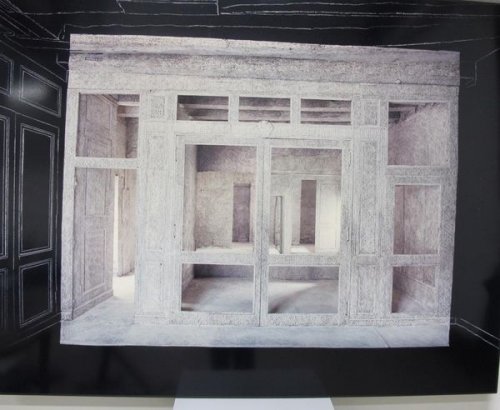

Georges Rousse

Georges Rousse « La Maison Descartes, Châtellerault »,

1993. Photographie. Coll.Artothèque de Châtellerault.

Artiste né en 1947 à Paris. Depuis le noël de ses 9 ans où il reçut en cadeau le mythique Brownie Flash de Kodak, l’appareil photo n’a plus quitté Georges Rousse.

Alors qu’il est étudiant en médecine à Nice, il décide d’apprendre chez un professionnel les techniques de prise de vue et de tirage puis de créer son propre studio de photographie d’architecture. Mais bientôt sa passion le pousse à se consacrer entièrement à une pratique artistique de ce médium sur la trace des grands maîtres américains : Steichen, Stieglitz ou Ansel Adams.

C’est avec la découverte du Land Art et du Carré noir sur fond blanc de Malevitch que Georges Rousse choisit d’intervenir dans le champ photographique, établissant une relation inédite de la peinture à l’Espace. Il investit alors des lieux abandonnés qu’il affectionne depuis toujours pour les transformer en espace pictural et y construire une oeuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue.

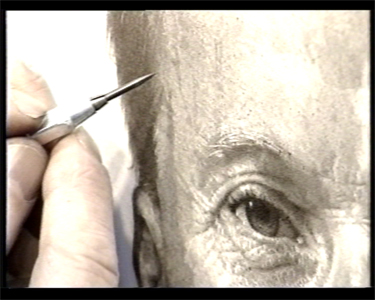

Jean-Olivier Hucleux

Jean-Olivier Hucleux, Image extrait de

« Works & Process (DVD)-

Jean Olivier Hucleux »

a.p.r.e.s éditions- Works & Process (DVD) , 2011

L’oeuvre de Jean Olivier Hucleux (1923-2012) a été révélée au monde l’art le 30 juin 1972 à Cassel, lors de l’inauguration de la grande exposition « Enquête sur la réalité - Imageries d’aujourd’hui. d5, la documenta 5 ».

Sept ans plus tard, Pontus Hulten, directeur du Musée National d’Art Moderne, invite Hucleux à exposer son oeuvre dans « Copie conforme ? » au centre Georges Pompidou, à côté de Chuck Close et de John De Andrea. Son portrait dressé par Hulten, aborde le caractère inachevé de l’oeuvre

S’il y a reproduction de l’image, c’est pour passer le cap de la représentation, pour évacuer la multiplicité des apparences, l’anecdote, et ôter ce qui est opaque. Le travail d’Hucleux consiste à aller « vers ce qui ne sera jamais un résultat ni un tableau, mais de la peinture, l’intensité retrouvée d’une présence ».

Loriot et Mélia

Loriot et Mélia, « Parts d’ombre », 2011.

Fontenay-Le-Comte, Parcours contemporain

Artistes français nés en 1947, François Loriot et Chantal Mélia métamorphosent les objets du quotidien : avec de savants jeux de lumière, ils font apparaître des images et des scènes fantastiques. Leur petit monde visuel nous entraîne dans un univers de poésie là où il n’y a que rebuts et choses banales ramassées çà et là.

Ils travaillent ensemble depuis plus de 20 ans et inventent un nouveau langage plastique à base de lumières transformées par divers procédés. Il s’agit en fait d’un véritable « théâtre d’objets » qui puise ses racines aussi bien dans la photographie que dans le cinéma. On pense à Méliès l’enchanteur.

François Loriot et Chantal Mélia (ESPACE Sculpture No.

46).

(1) L’Anamorphose

Le principe de l’anamorphose est défini comme un mode de figuration éclatée dans l’espace. Les éléments peints (figures, sculptures immatérielles, etc.) ne peuvent être visuellement rétablis que si on les regarde d’un certain point de vue, celui-là même où l’artiste place l’œil de son appareil photo.